2012年11月30日

今日は「00の日」♪

おはようございます、

今朝、晴れ間が覗いてたのですが

西洲、雨が落ちて参りました。

さて。。

今日は 何の日でしょう?

毎月30日は、「味噌の日」だそうです(笑)。

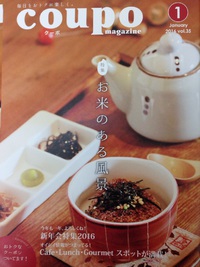

ということで、味噌を使ったおにぎりを♪

以前、ほーむぷらざに載っけたものなのですが

サトウキビご飯の素を入れて炊いた玄米に

ごま油と味噌を塗って軽くトースターで焼いた焼きおにぎりです。

これが、すごく美味。

試してもらった友人にもリクエストをいただくくらいでした

たまたま手に入ったサトウキビご飯の素だったので

なくても全然かまいません。

また、白米でも分づき米でも可能です。

玄米や分づき米だと、もともとのご飯の味も濃いので

味わい深い一品となりますよ

ごはんとはすごく相性の良い、味噌。

お味噌には多くの栄養素が含まれています。

体内合成が出来ない必須アミノ酸(人間が生きるうえで必ず必要)、

イソフラボン、ビタミンB郡、繊維質、カリウム、マグネシウム、酵素と

・・・非常に多くの重要な栄養素が存在します。

心と体を 整えるのに必要な栄養が多く含まれています。

昔の人は、「味噌汁があれば医者はいらない」とよく言っていたそうですが、

これだけ栄養が含まれているのですので、納得ですよね。

・↓ こちらも興味深い内容です

味噌の栄養力

しかしながら

先人の体験から生まれたものというのは

すごくないですか?

自分達で体感してきたものを

子や孫に伝えてきた「今」があります。

それを裏付けるデータなどを取ることなど

できない時代でも、

身を持って感じてきたものだからこそ、

次世代でつないでゆく。

そういう感覚、私は好きです

話は変わりますが

皆さん、「姉妹都市」ってきいたことがありますか?

簡単に言うと、

姉妹都市は、都市同士が提携して「仲良くしましょう」という約束。

・↓ 姉妹都市とは

姉妹都市ってなんだ?

ムスコの持ってきた給食献立表に載ってたので

面白いトコに目をつけたな・・と。

以前、姉妹都市のお米を販売している話をきいたときに

すごくいいな、と思って調べたこともありました^^

私の住むうるま市は、岩手県盛岡市と

今年の7月31日に友好都市条約を結んだそうです。

その献立表には

盛岡市の強度料理が紹介されていました。

・雑穀飯~田が少なかったため、日常の主食に雑穀を混ぜて

炊き食べたそうです。

・ひっつみ~小麦粉を水でこねた団子が入った汁物のこと。

その由来は「ひっつむ」という意味の方言。

小麦粉を水でこね、手でひっつまんで(ひきちぎって

の方言)鍋に入れることからその名前がついたと

言われます。ご飯が不足の時に主食としても食べられ

ました。

・鶏肉や海藻(昆布)などの産地としても有名です。

とな。

他にも

「抵抗力を高める食事について考えてみよう」

などというものも載っていて、興味深かったですね。

これを読む子供達や保護者の方が少しでも

「へぇ~」と感じてくれると良いな

と思いました。

またまた余談ですが、

昨今注目度が高くなり、今ではすっかり定着している「雑穀」。

白米が今のように普及したのは、実は戦後からと聞いています。

それまでは?

それまでは芋もあるかと思いますが、

ひえ・あわなどの雑穀が、命を支えてきたのです。

今と比べて畑仕事であったり、肉体労働が大きく占めていたその

パワーを支えてきた・・・と考えると、ロマン♪

・・・と思うのは、私だけかもしれませんが(笑)。

米の食べ方の移り変わりを見てると面白いです。

今から3000年前の縄文時代後期にはすでに日本に伝わっていたと

される稲作。

それまでは、狩りをしたり木の実を摂ったり。

稲作が本格化した弥生時代に、狩猟・採取生活から

農耕生活へ変化していきました。

この頃のお米の食べ方は、土器の鍋で汁粥や固粥。

米を土鍋で煮た水分の少ない粥のことを固粥といいます。

これが白いごはんの原型で、煮たものを粥、

蒸したものを飯(いい)と呼びました。

穀類(米・大豆・あわ・ひえ・小豆・緑豆など)

木の実(とちの美・くり・くるみ・しいなど)

野菜(ごぼう・まくわうり・ゆうがおなど)

魚介(サメ・エイ・鯛・まいわし・さば・あじなど)

野山の動物(野うさぎ・いのしし・日本鹿・たぬきなど)

そんな弥生時代から主食と副食というパターンがあったようです。

奈良時代には、ごはんを主食に、汁物とおかずがそれぞれの

一汁一菜が基本であり、平安時代になると

貴族の食膳は、ごはんを中心にいろいろなおかずが

少量づつ並ぶ形になっていました。

いまの健康食としての日本型食生活の原型とも思えるカタチですよね。

その奈良時代に握飯(にぎりいい)という言葉がでています。

おにぎりのスタートですね。

平安時代には、土器の羽釜が登場し

箸を使って食事をする習慣も定着しています。

室町・安土桃山時代に、弁当というものが発達しはじめました。

現在の炊飯方法に近くなったのが江戸時代の中頃。

米に水を、米の2割り増しに加えて炊き、

米が水を吸収してしまうまで炊く「炊き干し法」が定着したそうです。

精米方法もいろいろな進化を遂げてきたのですが、

このように「ごはんの歴史」を垣間見ると、

今、スイッチ1つでおいしいごはんが食べることができるようになった

先人達の「旨さの追及」に、感謝ですね^^

Posted by こめなな at 10:47│Comments(0)

│食育

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。